退職して留学に行くとなると、色々な手続きが必要です。

- 住民票は抜く?

- 海外転出届は必要?

- 失業保険は受給できる? など。

これらの選択をするうえで、私は「住民票を抜き」、「海外転出届を出し」、「失業保険は受給しません」でした。

半年のバギオ留学に行く前に実施した、それぞれの手続きについて紹介します。

退職から留学までのスケジュール

私の場合、勤めていた企業を2023年7月に退職。その後も籍は会社に置いたままで、40日の有給休暇を消化しました。

そのため最終出勤日は7月でしたが、実際の退職日は2023年9月となります。しかし、私が留学に旅立ったのは同年8月末。

- 2023年7月最終出勤日

40日間の有休消化始まる

- 勤務地の静岡県から実家へ引っ越し

住民票を移す

- 2023年8月半年のバギオ留学へ出発

住民票を抜き、海外転出届を提出

- 2023年9月有休消化終了

実質の退職月はこの月となる

- 2024年2月留学期間終了

日本へ帰国(のちに、またバギオへ戻る)

いわゆる”有給消化期間”に出発することによって、出来ることと出来ないことがありました。

それでも、私が早期に留学を決行した理由は2つ。

- 日本に居てもやることは無い

※失業保険の待期期間も関係している - 夏真っ盛りの日本から早く脱出したい

結論、きちんと有休消化を待ってから留学に行った方が、国民保健の面から手続きが簡単です。

半ば強行的に日本を離れましたが、結果的に特に問題は起きず。しっかり準備しておけば、退職後すぐに留学に発つのもOKと自分自身で証明できました。

ここから、私が実際に留学前に行った手続き面を紹介します。

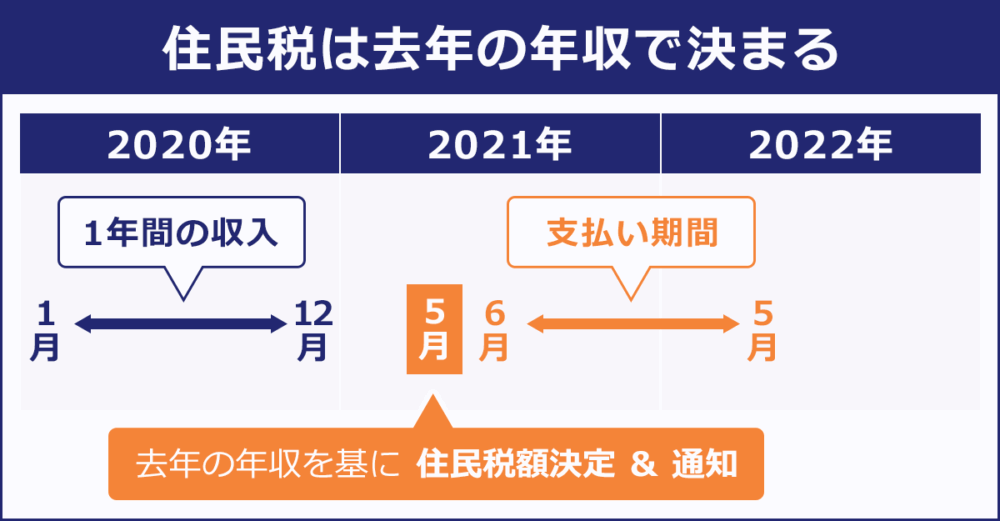

住民税

まずは、住民税について。

退職後すぐに再就職する予定がない場合、その年の住民税の支払い方法を検討しなければなりません。

そのため、私の場合は9月分まで会社が払ってくれますが、10月~翌年5月分は別の方法を考えなければなりません。

一番簡単なのは、退職月度の9月分給与から住民税を一括徴収してもらうことです。

つまり、籍があるうちに会社に払っておいてもらう方法になります。

ただし、この方法が可能かは会社や地域によって異なります。そのため、まずは会社に相談してみましょう。

私の場合…

まずは役所に確認して欲しいとのことで電話。(旧住所の浜松市では、区役所ではなく市の市民税課が窓口)

「会社から必要書類が提出されれば大丈夫」と区の担当者に電話で確認し、そのまま会社に伝えると「OK、了解」とのことで手続きに進んでくれました。

会社員であれば通常、ひと月分の給料から分割して住民税を天引きしています。その分を早めてしまおうという訳です。

そうしなければ、自分で振り込みに行く必要が出てきます。それは面倒くさいですよね…。

<注意!>

「退職月度の支給額」<「一括徴収予定の住民税額」

(つまり、最終月度の給料より住民税の額が大きくなる)

となると、差額分の振り込みを自分で行う必要があるので注意が必要です。

2023年度(退職年度)の住民税の清算は終わり!

続いて、次の年度の住民税は次の「海外転出届」の項目で考えます。

海外転出届

海外転出届とは?

続いては、未来にかかる住民税のお話。

私の場合、2024年度のことで、既に留学に出発済みです。

ただ、1年以上の渡航を予定(計画)している場合、翌年から住民税の支払いをカットする方法があります。

その際に必要になるのが、「海外転出届」となります。

簡単に言えば、現住所を留学先にする届け出のことです。

引っ越しをする際、それぞれの役所に転出届と転入届を提出をする必要がありますよね。

それの海外パターンが海外転出届です。住民票を抜くとも言われます。

ただ、この手続きについては詳細に説明されているウェブページは少なく、各役所によって微妙に説明が異なることがあります。

いくつかのサイトを見比べた結果、1年以上の海外居住が見込まれる場合に、出国の2週間前から提出できるとの情報が有力でした。

ここで大事なのは、

「見込まれる場合」ということ。

大抵の人は留学に1年も費やさないでしょう。私の場合もフィリピン留学は半年の予定でした。

ただ、その後にオーストラリアでのワーホリも検討していましたので、1年以上滞在する見込みとして海外転出届を提出しました。

晴れて、新住所はフィリピンへ。

申請の際に詳しい住所や目的などを書いたり説明したりする必要も無く、すんなりと終えられました。

海外転出届を出すメリット

海外転出届を出すことで「1年間住民税を払わなくてよい」可能性があります。

これは、次年度の住民税支払い対象が1月1日時点での住民票を参照するためですね。

ただし、海外転出届を出した際には下記のようなデメリットがあり、即座に市役所にて手続きが行われます。

- 国民保険証を返却しなければならない

- マイナンバーカードを返却しなければならない

保険証が無ければ病院での控除が受けられず、万が一のときに高額な医療費を支払わなければならない可能性があります。

また、マイナンバーに紐づいた各種サービスも受けられません。証券口座を作るときなどは不利になってしまいますね。

これらのメリット/デメリットは今後の人生に関わることなので、慎重に検討しなければなりません。

デメリットを許容できず、海外転出届を提出しない場合、住民税の支払いは引き続き発生することとなります。

海外転出届については、ここまで。

情報収集が大変でした…。

社会保険の切り替え

私は会社員で一人暮らし(世帯主)だったため社会保険に入っていました。しかし退職となると形態が変わります。

選択肢としては下記のようなものが一般的です。

- ①国民健康保健に切り替える

- ②期限付きで退職者用の社会保険を継続する

- ③身内の扶養に入る

①国民健康保険に切り替える

この中から、私は①国民健康保険に切り替えるを選びました。

一般的に①>②>③の順番で負担額が大きくなると考えられます。

しかし、今年の途中まで収入があり、独身の私にとっては国民保健への切り替えが金額的にも手続き的にも最も楽でした。

ただし、国民保険証は海外転出届の提出の際に返却が必要となります。

保険料の支払いが免除される一方、出国前に病院にかかると10割負担となってしまうので注意しましょう。

②期限付きで退職者用の社会保険に入る

簡単に調べただけの知識になりますが、「退職者用の社会保険に入る」については独身者にはメリットは少ないと感じました。

家族がいる場合、今までと変わらない保障が得られるメリットを最大限活かせます。

ただし、今まで会社が負担していた保険料をまるまる支払う必要があり、単純に倍の保険料が必要となります。

③身内の扶養に入る

「身内の扶養に入る」についてはいわゆる扶養内年収の壁が関係してきますので、しばらく再就職を考えない場合はいいのかもしれません。

マイナンバーカードの返却

海外転出届を出し、住民票を抜く場合、マイナンバーカードを返却しなければなりません。

その際特に注意しなければならないのは、証券口座に紐づいているという点です。

2024年現在、証券口座はマイナンバーとの紐づけが義務付けられています。

その関係で、マイナンバーカードの返却=証券口座の解約 となる可能性があります。

この辺りは各金融機関によって異なりますので、各自でお持ちの期間にお問い合わせください。

年金運用の変更

多くの会社員の方は、企業型拠出年金(DC)に加入しているはずです。

何もしないで6か月経つと自動的に国民年金基金連合会に移管され、手数料がとられるので注意が必要です。

この分の金額について、iDeCoに移管する方法、現金で受け取る方法などがあるようです。

私はiDeCoに移管し、運用指示者を親族にお願いしました。

この部分、私は調べていてもどうすべきか非常に迷いました。なので私の方法が絶対に有用であるとは言えません。

もし今後最適な方法があるとわかれば、追記していこうと思います。

銀行口座

海外転出届を出すにあたって、入出金などの銀行口座選びは注意が必要です。

銀行によっては国内居住者専用と明記されていることがあり、海外在住者の利用を想定していません。

特に新興のネット銀行は、解約が必要となる可能性が高いです。

加えて、クレジットカードとキャッシュカードが一体になっているカードも注意が必要。

銀行口座を変更できないときはクレジットカードも自動的に解約となるケースもあり得ます。

私の場合…

解約すべきか微妙なラインの口座がありました。そこで問い合わせてみたところ…

「大きい声では言えませんが、半年くらいならそのままで大丈夫ですよ」

と某機関の方に教えて頂きました。結局そのまま1年半くらい経ちますが、凍結されたりということはありません。

参考にされる場合は自己判断でお願い致します。

まとめ

以上が私が実際に体験した、退職後から留学に行くまでに実施した手続きの一覧となります。

- 住民税

- 海外転出届

- 社会保険

- マイナンバー

- 国民年金

リストにしてみると、なかなか手ごわい手続きばかりで、いちから調べるとなるとなかなか骨が折れますね…。

ただし、私のように有休消化中、つまり退職日前に留学に行く場合になりますので失業保険(失業給付)のことは記載していません。

複雑で頭を悩ます退職後の手続きの数々ですが、留学に行って対応に困らないように、しっかり準備していきましょう!