会社を退職したのが2023年9月。退職日を迎える前の有休消化期間にバギオ留学を始め、退職日から換算して無職になって5か月目に日本に帰ってきました。日本に居たのは2週間のみだったのですが、そこで実施した、また実施しなかった手続きや検討事項について紹介したいと思います。

(素人がネットの情報を調べて考えた情報が多いです、参考程度にしておいてください)

失業給付(失業保険)

結論から言うと、私は失業給付の受給申請を行いませんでした。

今後の人生に大きく関わる決断でしたが、検討を重ねた結果の”見送り”となりました。

2024年現在、色々と転換期にあるようで、

今申請するのは妥当ではないと思ったからです。

私の場合、新卒で採用されてから8年間働いてきましたので、失業保険を申請すると3か月分が給付されます。そこそこの額です。

ただ、どうにも「時期が悪い」。今申請するのは最適ではないと思える、2つのニュースがありました。

- ①自主退職時の待期期間が短くなる?

- ②オンライン面談が導入される?

①自主退職時の待期期間が短くなる?

失業給付を受給するにあたって、退職理由が自己都合の場合、2024年現在は2か月の待期期間があります。

名前の通りその期間は手当をもらうことが出来ません。さらにその間も、給付のために実施しないとがいくつかあります。

待機/給付期間中に実施必要なこと

- ハローワーク職員との面談

- 職場復帰のためのスキル取得

- 求職活動 など。

待期期間が2か月もあったら、留学がもう1回出来てしまいます。

また、受給も3か月で満了まで合計5か月はあまりにも長い…。

そんなことを考えながら情報を集めていたとき、こんなニュースを見かけました。

要点をまとめると、通常2か月かかっていた給付待期期間を短縮するというものです。

今の時代、リ・スキリング、つまり自分のスキルを磨いて転職を行うことが重要視されています。

つまり、スキルのある人材の再就職を円滑にしようという働きです。

会社員時代にこの情報を見つけ、私の留学が終わるころには実現しないものかと期待していました。

ところが目論見は外れ、2024年4月現在でもこちらはまだ施行されていません。ただし、少し動きがありました。

こちらも要約すると、現状としては2025年度に1か月分の短縮を目指すという形で進んでいるようです。

ということで、今の私のタイミングだと制度変更の恩恵を受けられず、失業給付受給をあきらめるきっかけの一つとなりました。

②オンライン面談が導入される?

手続き関連も改良の兆しがあります。

通常、失業給付の受給を続けるには月に1回以上、ハローワークの職員との面談が義務付けられています。

面談は基本的にハローワークの建物で行われます。なので定期的に時間を作り、自ら足を運ぶ必要があるのです。

また、受給前の待期期間でも面談への参加は必須です。

なので、待期期間の2か月間をリゾートバイトや海外で過ごすといった選択肢は実質的に難しくなります。月1回、住民票のある土地へ戻って来なければなりませんからね。

しかし、こちらについても嬉しいニュースがありました。

今まで対面の面談しか認められていませんでしたが、オンラインで面談を可能とする動きがあるようです。

これは、めちゃくちゃありがたい。

極論、待期期間中にハローワークから離れた国内にいても、月1回面談を実施するという要件を満たすことが出来ます。

ただ、これも2024年度の導入を目指すということで、私の計画にはフィットしませんでした。

以上2点のニュースが、私に「失業給付の申請を諦めさせた要因」となります。

「時期が悪い」と言う言葉、ある種ネタのように使われている言葉ですが、私の場合はまさに言葉の通り、今はすべきではないという結論に至りました。

失業給付を急がなくていい理由

また、失業手当の受給を急がなくていいと思った理由がもう一つあります。

失業給付を受け取るための条件でもある「社会保険を支払っていた期間は未来に適用が可能」だからです。

通常、退職後1年以内に失業給付の申し込みをしなければ、現時点での受給資格を失います。

しかし、それは失効したり、無駄になってしまうという訳ではありません。

社会保険を収めてきた勤務年数は、社会復帰した際に引き継がれます。

私の場合、以前の会社で勤務した8年間は、仮に将来再就職してまた退職するとなった場合に引き継がれるのです。

逆に、今失業給付に申し込みしていれば、8年間は今の手当の受給のために参照され、次回再度働き始めた時には年数がリセットされます。

もし仮に、私が次の職場を見つけ、2年働いて退職すると「10年分(8年+2年)の勤務実績がある」として扱われるのです。

なので、「計画的に辞職する」というと語弊があるかもしれませんが、将来再度働き始めて辞めたいとき辞めても損はしません。

以上の理由から、失業給付の受給を焦る必要はないかなと思い、見送りました。

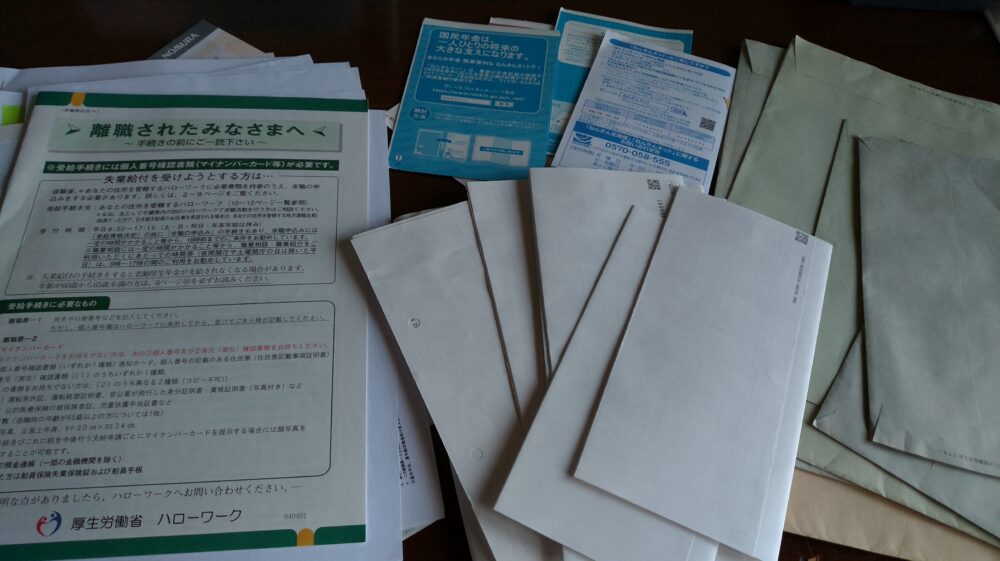

確定申告 ※手続きせず

確定申告は実施しようと思いましたが、結論、できませんでした。

2月の中旬からe-taxというオンライン上のページで手続きが出来るということで挑戦。

ところが、利用者識別番号という通知を貰うのに時間がかかり、出国までに間に合いませんでした。

2/15にID等の発行の手続きをして2/27の日付で文書が送付されてきたのですが、こんなに時間がかかるってしまうものなのでしょうか…?

と言っても、仕事を辞めてから収入があったわけではなく、申告をしないと法に触れるということは無いなず。

むしろ、年末調整やふるさと納税の還付金を確認する必要があったので、それが出来なかったのが痛いです。

ただ、還付金については5年間の猶予があるとの情報もあったので、また次回に挑戦したいと思います。

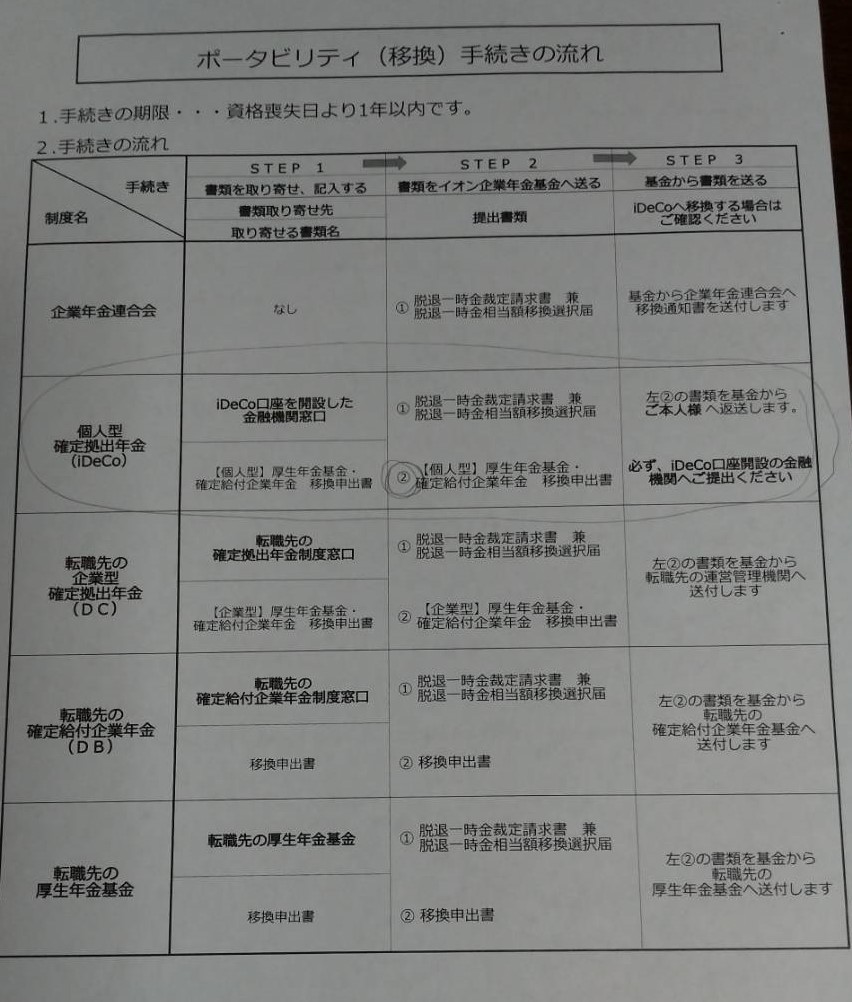

確定拠出型年金の移管

こちらは退職日以降に送られてきた書類のうちの一つで、国民年金とは異なる、会社が積み立てていた年金になります。

いまや退職金を確定拠出年金として積み立てている会社も多いそうですね。

この運用されていたお金をそのまま受け取るか、別の機関へ移す手続きが必要となります。

選択肢としては以下の通り。

- ①現金でもらう

- ②個人で運用する

- ③転職先へ移換する

- ④企業年金連合会へ移換する

手続き完了までの期限が6か月ということで時間があったので、自分でやることにしました。

私は、②個人での運用に切り替えました。いわゆるiDeCoと言われるものです。

申し込み自体は2/15に実施し、手続き完了の案内が2/21の1週間後に届きました。

それから、マイページなどのログインに必要なデータが送られてきたのは、申し込みからおよそ1か月後。

その後はウェブ上で運用商品を決めるなどの管理が出来るようになっていました。

持ち株会解約→移管

私の会社は持ち株会という組織があり、給料から天引きされて会社の株をいくつか所有していました。

退職に伴い、個人の証券口座へ移換する必要がありますが、こちらについては在籍中に届け出を出していましたので、帰ってきてからも特に手続きはありませんでした。

少し余談となりますが、数年前と比較した時に日本株の上がりっぷりは凄いですね。

よく分からないまま取得していた自社株ですが、今になって思うとありがたいプレゼントとなりました。

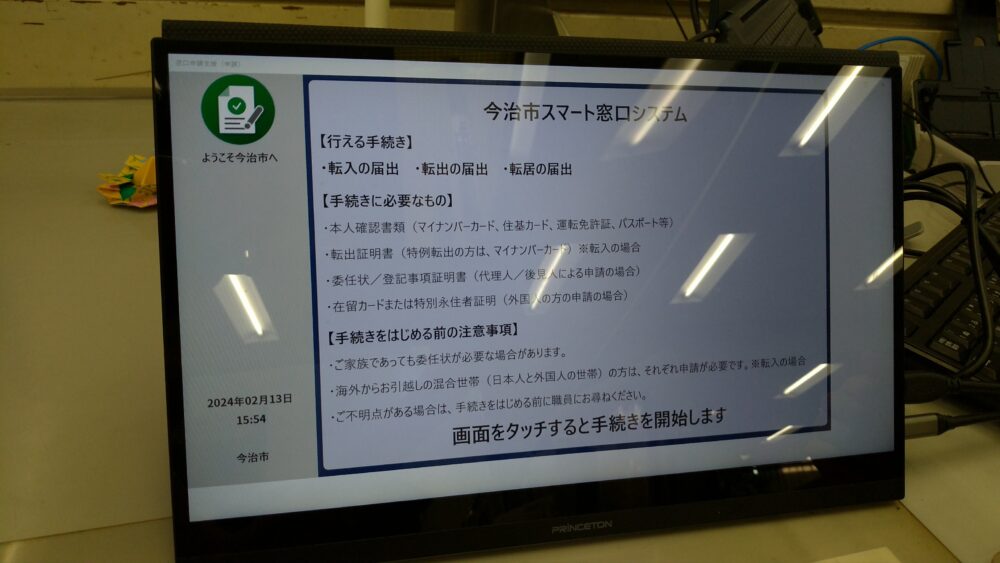

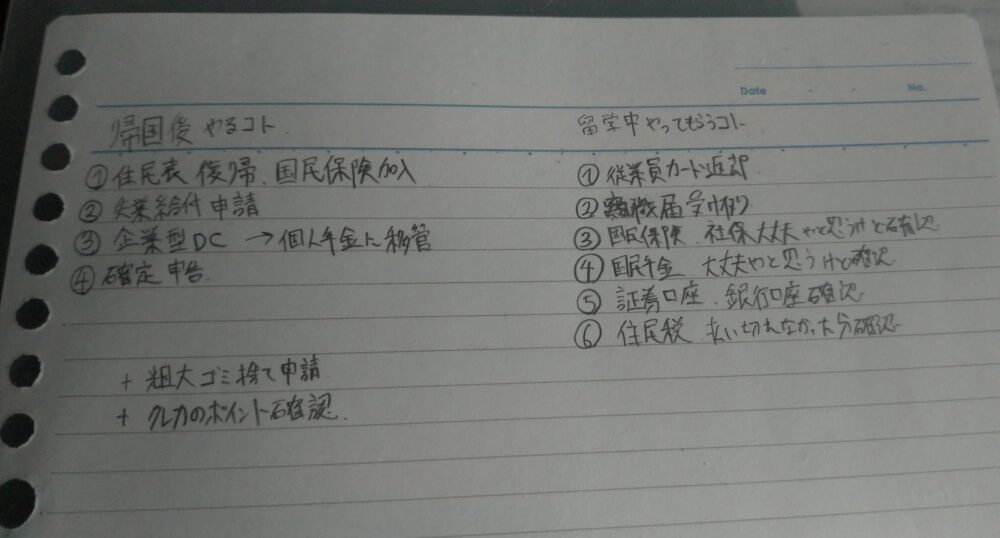

市役所での手続き

私が帰国後に市役所で実施した手続きは下記の4点。

- ①転入届

- ②マイナンバーカード

- ③保険証

- ④年金

①転入届

日本での生活を再開するにあたり、転入届は必須。

驚くべきことに私の地元では、遂にペーパーレスになっていました。

出国の際は、紙だった気がするのですが、半年という期間でアップグレードされています。

②マイナンバーカード

マイナンバーカードは留学前に返納した際、「返納済み」というスタンプを押されて効力を失ってしまいました。

何かと便利なため、再発行を依頼しました。ところが、窓口で発行では無く、郵送でしかも2週間ほどかかるということで、今回は諦めました。

③保険証

今回から国民健康保険への加入となります。帰国時に大病を患ったら負担がとんでもないことに大変なので、あった方が良いですね。

ただ市役所の人の話では、保険料の支払いは月末までに再度転出する場合は掛からないとのことでしたので、支払いはありませんでした。

④年金

以前は、まだ退職していなかったので国民年金に入りようが無かったのですが、晴れて無職のみとなったので国民年金には加入が必須でした。ただ、再度出国する際には一旦免除申請をしておく必要があります。

まとめ

今回は、退職を待たずして留学を行った場合の、帰国時の手続きについて説明しました。ちょっとシチュエーションが特殊なので、なかなか参考にはなりづらいかもしれません。色々と複雑すぎて嫌になってしまいますが、やらなければ自分が不利益を被るだけなのでやるしかありません。

冒頭にも書きましたが、こちらの全体の記事につきましては、私の体験によるもので、専門的な知見やアドバイスは無く、中には間違っている情報もあるかもしれません。素人が四苦八苦しながらなんとかやり遂げた活動記録と思ってもらえると幸いで、各種詳細はご自身で確かめて頂くようにお願いいたします。